这个国庆,无数小伙伴走进大美武威,领略了凉州文化的独特魅力,体验了山水之间的诗意栖居,感受了武威人民的淳朴好客与热情服务。

即日起,小编将与您一起分享来自五湖四海游客的真实旅行记录,用平凡人的视角发现武威的美好。如果您也有关于武威的故事,欢迎与我们分享——因为最动人的风景,永远藏在真实的体验里。

国庆节期间,忌惮于长途旅行的疲惫和景区人满为患的焦虑,选择去了临近的武威。

离开甘州一路向东行走在连霍高速公路上。大漠、烽燧、长城、孤城,这些唐诗里的意象在沿途一一展现开来。中国文学史上最苍凉、最豪迈的诗句,大都产自甘肃的这条诗词走廊。“大漠孤烟直、长河落日圆”,仅用十个字便为后世的边塞诗歌定下了基调;“羌笛何须怨杨柳、春风不度玉门关”将地理空间的阻隔升华为哲学的感叹,成为所有边关乡愁的代名词。想必每一个行走的河西走廊的游客在吟诵着王之涣的雪山孤城,王翰的葡萄美酒,岑参的月光琵琶时,思绪穿梭在历史和今天的时空隧道中。

清晨驱车过武威而不入,径直向天梯山而去。山路蜿蜒如绸带,几经盘旋终于到达景区。黄羊河水库波光滟滟,澄澈的水面倒映着蓝天与两岸如龟背叠加的山峦,更远处是逶迤连绵的祁连山。

钻过一道幽暗的涵洞,沿着水库畔的栈道前行,右侧是赭红色崖壁洞窟如星辰般嵌在其中。拾阶而下,一尊依山而凿的释迦牟尼坐像赫然出现在眼前。来到佛像脚下仰头望去,坐像高逾二十多米,虽历经千年风雨侵蚀,衣袂的褶皱仍透着庄严。佛像双目微阖,似在凝视河西大地的沧桑变迁。北凉时期,高僧昙曜曾在此开窟造像,将佛教艺术与河西的山石融为一体;后来北魏迁都平城,工匠们带着天梯山的技艺北上,才有了云冈石窟的恢弘,东传洛阳,又滋养了龙门石窟的华美。再后来又西渐至河西走廊,有了莫高窟的驰名中外、马蹄寺的传承文脉、文殊寺的恢弘胜景。站在佛像前,仿佛能看见一条无形的艺术长廊,从凉州出发,跨越山川,串联起中国佛教石窟的璀璨星河。

离开天梯山,我们先前往武威博物馆。参观博物馆是了解一个地方历史文化最直观的方式。唐代的三彩马造型丰满,釉色绚丽,尽显盛唐气象;元代的青花缠枝莲纹碗,胎质细腻,青花发色浓艳,见证了元代东西方文化的交流融合;明清时期的凉州年画,色彩鲜艳,题材丰富,展现了当地民间的生活百态与审美情趣。

午后的阳光洒在文庙的朱红门上,静谧安详。我们拜谒素有“陇右学宫之冠”美誉的武威文庙。武威文庙是仅次于山东曲阜文庙、北京文庙的第三大文庙。戟门、棂星门、大成殿依次排列,飞檐翘角间满是书香气息。大成殿内,孔子及七十二贤的牌位静静矗立,殿前的古柏已有数百年树龄,枝叶婆娑,似在诉说着凉州崇文重教的传统。明清时期,这里是河西学子求学的圣地,无数读书人在此寒窗苦读,从凉州走向更广阔的天地。这座始建于明正统年间的建筑群,如今仍完好保存着从清康熙年间延续至民国225年的52块历代匾额,其纪年、题跋者身份可与文献印证,还原当时凉州政治、教育、文化生态,同时作为丝路重镇文化交融的缩影,佐证凉州在中原文化西传中的重要节点地位。匾额以“尊孔崇儒”“文运昌隆”为核心主题,将儒家思想与民间文化信仰结合,实现儒学在地化传播,并且通过历代题跋形成“文化接力”,传递重视教育的价值观,成为凉州传统教育的精神符号。

暮色四合时,我们循着渐暗的街景走来,远远便望见南城门楼的轮廓在暮色中愈发清晰。当年为纪念凉州总管卫王杨爽平定突厥、镇守河西的功绩,“昭武门”在此奠基;而后历经朝修缮,它在岁月更迭中不断被打磨、被滋养,如一位沉默的守护者,见证着武威城的过往与今朝。

华灯初上,城楼下有文艺演出,舞婆娑而清风生、纤歌凝而流云遏。西凉乐舞的演出吸引了游客、遛弯的人们驻足观赏。不知何时,天边一轮圆月悄然升起,一时间,千年古楼与圆满明月在暮色中相映,宛如一幅流动的古画。立于月下城楼,仿佛千年的时光都在此刻慢了下来,唯有古楼、圆月与我们,共同定格在这静谧而悠远的傍晚时分,静静感受这份独特的幸福时光。

第二日的行程从雷台遗迹开始。据说当地农民在雷台附近劳作时,意外发现了一座东汉古墓,出土了铜车马仪仗队、铜奔马等珍贵文物,其中铜奔马更是成为中国旅游标志,让雷台遗迹闻名世界。

走进雷台景区,首先映入眼帘的是高大的夯土台基,台基之上,雷祖观的殿宇错落有致,红墙灰瓦在阳光下格外醒目。沿着台阶登上台顶,俯瞰四周,古城风貌尽收眼底。台下的东汉古墓遗址已对外开放,顺着幽暗的通道走进墓室,墙壁上的彩绘虽已褪色,但仍能看出当年的精美图案。在排队等候之际,有工作人员在树荫下、石凳旁,为游客免费供应武威当地有名的茯茶,有游客小心细啜,不禁惊呼“是甜的!”可见武威文旅不仅有大格局,就是在这细节方面做得足够贴心细致。

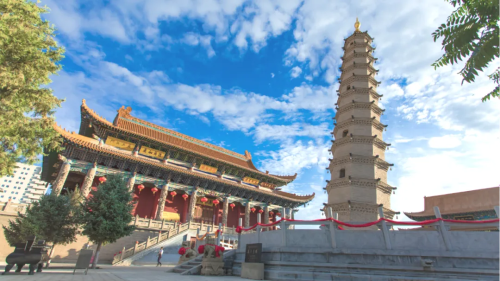

午饭过后我们来到鸠摩罗什寺。寺内的罗什塔高耸入云,塔身青砖斑驳,却透着一股穿透时空的力量。十六国时期,高僧鸠摩罗什历经磨难,从龟兹来到凉州,在此弘法十七年。他不仅将梵文佛经译为汉文,更将佛教思想与中国文化相融,为佛教中国化奠定了基础。如今,寺内香火缭绕,信徒与游人驻足塔前,聆听着这位译经大师的故事。晚风拂过塔铃,叮当作响,像是跨越千年的回响,诉说着凉州作为丝路佛教圣地的辉煌过往。

最后一站我们驱车几公里来到了海藏寺。记得曾经来海藏寺,辨析过究竟是读“宝藏”还是“隐藏”。门口简介说因海藏寺四周树林茂密,泉水遍布,寺院坐落在其中,犹如“海”中藏寺,故而得名。又据学者考证说“海藏” 是佛教用语。相传佛教大乘经典藏在大海的龙宫中,故称“海藏”。

这座始建于晋代的古寺,藏在武威城西北的一片绿荫中,素有“西北梵宫之冠”的美称。清晨的海藏寺格外静谧,绕过照壁,“海藏禅林”的匾额映入眼帘,寺内古木参天,香火氤氲。寺内的多宝佛塔建于唐代,塔身雕刻精美,佛像、经文错落有致,阳光透过塔窗洒进来,在地面投下斑驳的光影。在这里,佛教文化与市井生活完美交融,没有刻意的雕琢,只有岁月沉淀后的从容与平和。

行走在武威,最难忘的就是遍布于街头市井的美食。

北关市场(图源:武威日报)

我们慕名走进一家当地市场,眼前的景象令人惊喜。整个市场里,几乎家家户户都在售卖“三套车”。作为武威最具代表性的美食,“三套车”的搭配堪称精妙:一碗凉州行面,面条劲道弹牙,浇上用鸡汤、卤肉汁熬制的特色卤汁,鲜香四溢;一盘卤肉色泽红润,肥瘦相间,入口肥而不腻,满口醇香;还有一杯冰糖圆枣茯茶,茶汤浓郁,甜中带涩,既能解腻,又能暖胃。三者相辅相成,一口面、一块肉、一口茶,独特的饮食体验让人瞬间爱上凉州的味道。除了“三套车”,暖锅也是当地的经典美食。铜锅置于炭火之上,锅内层层码满肉丸子、豆腐、粉条、白菜与土豆,咕嘟咕嘟地冒着热气,汤汁翻滚间,香气四溢。夹起一块吸满汤汁的豆腐,一口下去,暖心暖胃。还有凉州月饼,与南方月饼的精致小巧不同,它个头硕大,以面粉、清油、冰糖、花生、芝麻等为原料,口感酥脆,甜而不腻,是当地人节庆时的必备美食。在美食的香气中,仿佛能触摸到凉州人的生活智慧。他们将对生活的热爱,融入到每一道菜肴中,在岁月流转中,沉淀出独特的饮食文化。

武威,每一处风景,每一种味道,都承载着凉州千年的历史文脉,但是武威没有躺在“国家历史文化名城”的金字招牌上,武威文旅摒弃了简单的文物陈列模式,转而打造沉浸式体验场景:“汉风快闪巡游”让游客与“天马”穿越相遇;“状元巡游沉浸式体验”让传统礼仪可感可触;西凉乐舞演出则让壁画中的乐师“走入寻常百姓家”。在服务方面,从街头的文创赠送到景区的义务讲解、茯茶解暑等便民服务的精准供给,让“天马行空·自在武威”的品牌形象从口号变为可感知的体验,精准击中了各地游客的文化消费需求。

离开武威一路向西,行走在连霍高速公路上。当年19岁的霍去病千里奔袭,大破匈奴,大汉的疆域从此西进千里。捷报传至长安,汉武帝挥笔定名武威,意为“大汉武功,威震四方”。这个名字是带着刀剑寒光的帝国的宣言。但武威的魅力远不止于武功。他还有一个名字,凉州。它有金戈铁马的壮阔,也有春风不度的苍凉;它有醉卧沙场的豪迈,也有羌笛怨柳的乡愁;它是中原王朝的西北屏障,也是多元文明的交汇之地。凉州一词是中国人家国情怀、英雄气概、开放包容的文化符号,是承东启西延祚中华文脉、继古开今繁荣近现代文明精神延续。这里是高僧鸠摩罗什驻锡十七年之地,他翻译的梵音如今还在寺中回响;天梯山石窟开启了中国石窟艺术的先河;白塔寺,西藏正式归属中央政府行政管辖的历史见证;汉藏交融,和平为碑,金戈铁马之后,文明在此深深扎根。雷台汉墓的铜奔马,踏燕腾空,如今已是中国旅游的标志。从武力征伐到商队络绎,武威见证了武力开拓到文化通衢的完整进程。今天的武威,文庙中孔子静默,南城门上“银武威”熠熠生辉。两千多年前的边关重镇已经进化为河西走廊的文化绿洲,武威这个名字告诉我们,真正的强大既能以武立威,亦能以文化人,刚柔并济,文武共生。这就是中国文明的千年不断的智慧。

作者:李琳,藏族,中学高级教师,肃南一中教师

来源:武威市文体广电和旅游局

打印

打印 关闭

关闭